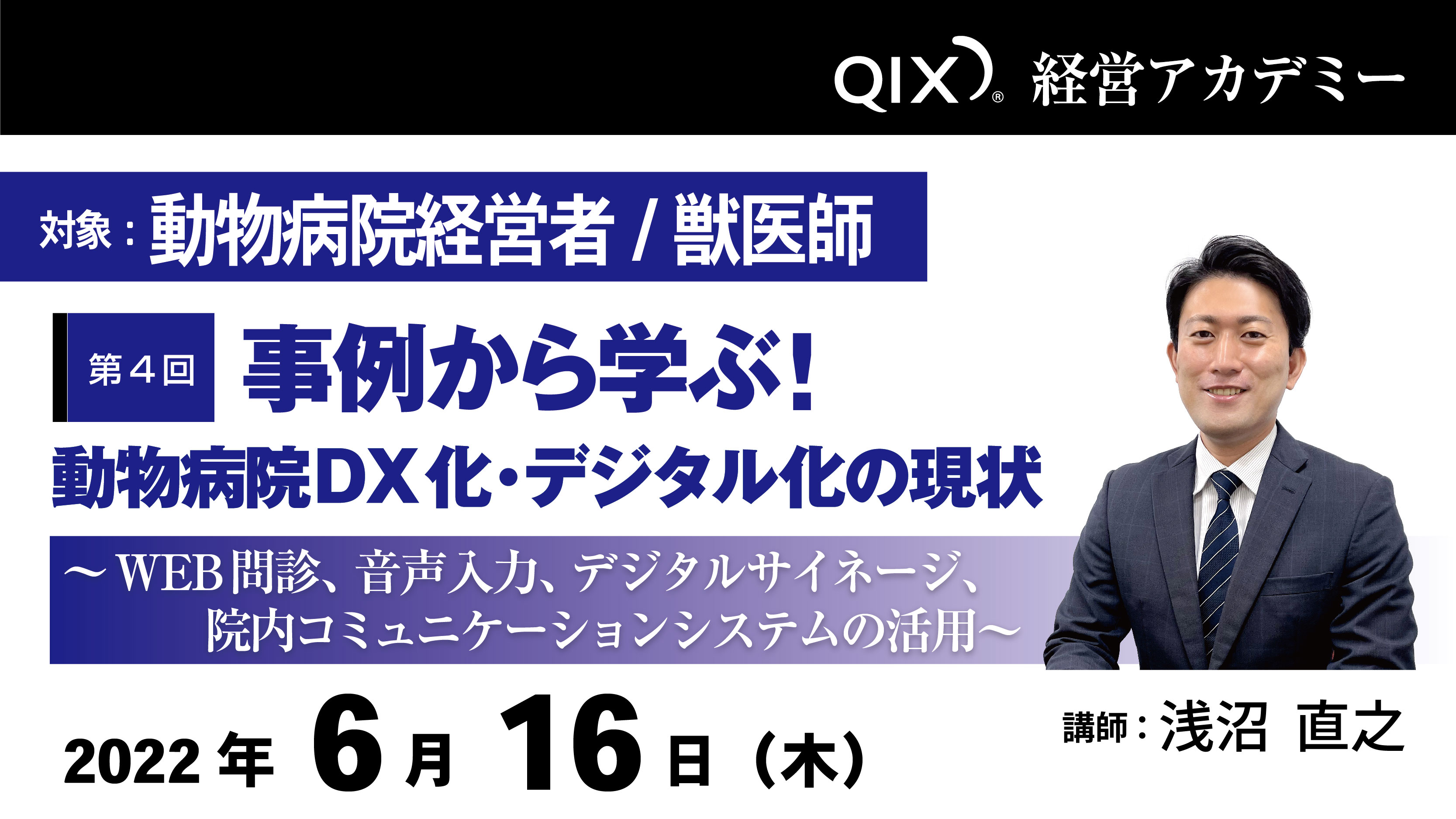

【第4回】事例から学ぶ!動物病院DX化・デジタル化の現状 ~WEB問診、音声入力、デジタルサイネージ、院内コミュニケーションシステムの活用~

これまで獣医療において具体的に活用できるDX(デジタルトランスフォーメンション)化の実用例について、3回にわたり総論編、オンライン診療編、キャッシュレス決済、受付順番待ち・予約システム編とお送りしてきました。

今回は、動物病院では通常来院時に行う問診をWEBで実施する【WEB問診】、人医療では導入が進む【カルテの音声入力システム】、待合室などで飼い主様へ効果的な情報提供ができる【デジタルサイネージ】の最新事情、スタッフ間の情報共有とコミュニケーションが図りやすい【院内コミュニケーションシステム】について取り上げます。

いずれも、業務の効率化や飼い主様との信頼関係強化など、動物病院での課題を解決する一つのヒントになれば幸いです。

《受講で得られるもの》

・院内業務効率改善におけるデジタルツールの活用事例と各システムの概要理解

《本セミナーのポイント》

・WEB会議システム「Zoom」使用

・PCまたはスマートフォンさえあれば、どこでも受講可能!※Wi-Fi環境推奨

・ハンドアウト、マニュアル事前送付でスムーズに受講可能!※データ送付

- セミナー区分

-

- リスクマネジメント

- オンラインセミナー

- 非会員も可

- 対象職種

-

- 獣医師(院長)

- 獣医師(勤務医)

- 開催日時 / 料金 / 定員

-

-

2022年6月16日(木)14:00~15:15(受付開始13:30)

定価:12,000円 会員価格:10,000円

定員:15人

-

2022年6月16日(木)14:00~15:15(受付開始13:30)

- こんな方におすすめ

-

・WEB問診、音声カルテ入力、デジタルサイネージ、院内コミュニケーションシステムなどの導入を検討している先生

・診察件数が多く、業務を効率化したい先生

・紙やカードでの管理からデジタル化に移行したい、または検討している先生

・飼い主様の満足度向上や、待ち時間の有効活用を行いたい先生

- プログラム

-

1.診察の効率を上げるための問診の重要性

2.カルテ入力業務をいかに効果的に行うか

3.院内掲示のスマート化、デジタルサイネージの活用

4.院内の情報共有の重要性と効率化

- 準備物

-

お1人様1端末(PC、またはスマートフォン・タブレット)

- 受講マニュアル

- 受講までの流れ

-

- 下記「お申込み」ページに必要事項をご入力の上、お申込ください。

- お支払い:決済が完了するとお申込みが確定します。申込履歴はマイページから確認できます。

-

お申し込みセミナーがオンラインでの開催の場合

セミナーのご受講に必要なハンドアウトや受講マニュアル、ZoomのURLやパスワードは、『マイページ』-『セミナー申込履歴』-『受講案内』ボタンからご確認ください。

※『受講案内』ページには、セミナー開催1週間前に反映されます。

※ お1人様1端末(PCまたはスマートフォン・タブレット)をご用意ください。

受付時間になりましたら参加URLにアクセスいただき、講義開始までお待ちください。

- お支払い方法

-

クレジットカード(VISA / Matser / JCB / AMERICAN EXPRESS / DINERS)

- 注意事項

-

・複数名参加の場合は、お手数ですが都度お申し込みください。

・講演中の写真や動画の撮影および録音は禁止させていただきます。

- キャンセルポリシー

-

- お申し込み後に、やむを得ない理由によりキャンセルされる場合は事務局までメールにてご連絡ください。

- キャンセル料

- 開催日7日前より:受講料の30%

- 開催日3日前より:受講料の50%

- 開催日当日:受講料の100%

- システム、振込手数料を差し引いた金額を返金させていただきます。

注)開催日前日の17時以降にご連絡いただいた場合は、開催日当日のキャンセルとさせていただきますので、誠に恐れ入りますがご了承ください

お問い合わせ先

主催:株式会社QIX

〒194-0022 東京都町田市森野1丁目24番13号 ギャランフォトビル 4F

TEL:042-860-7462

Email: education@qix.co.jp

講師紹介

-

- 浅沼 直之 先生

-

株式会社みるペット 代表取締役、日本獣医オンライン診療研究会 役員

北里大学獣医畜産学部(現獣医学部)卒業。 一般開業動物病院に勤務後、企業系動物病院で勤務。院長を経験後、2015年にメリアル・ジャパン株式会社(現ベーリンガーインゲルハイムアニマルヘルスジャパン株式会社)に入社。コンパニオン・アニマル部の学術営業として一般開業動物病院を担当。

2019年1月、株式会社みるペットを創業し、動物病院向けのオンライン相談・診療システムの開発・提供を行う。同時に日本獣医オンライン診療研究会の立ち上げに参加し、臨床現場におけるオンライン診療の情報収集と共有活動を行っている。